Dans la ville d’Ispahan, en Perse, vécut autrefois un paysan très misérable. Il n’avait pour tout bien qu’une humble maison basse couleur de terre ensoleillée. Devant cette maison était un champ de cailloux, au bout de ce champ une source et un figuier. C’était là tout son bien.

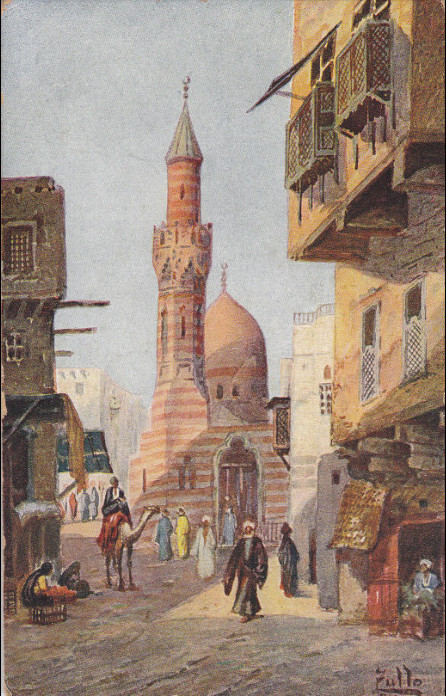

Cet homme, qui travaillait beaucoup pour peu de récolte, avait coutume, quand le cadran solaire à demi effacé sur sa façade indiquait l’heure de midi, de faire la sieste à l’ombre de son figuier. Or, un jour, comme il s’était endormi, la nuque contre le tronc de son arbre, un beau rêve lui vint. Il se vit cheminant dans une cité populeuse, vaste, magnifique. Le long de la ruelle où il marchait nonchalamment étaient des boutiques foisonnantes de fruits et d’épices, de cuivres et de tissus multicolores. Au loin, dans le ciel bleu, se dressaient des minarets, des dômes, des palais de couleur d’or.

Notre homme, contemplant avec ravissement ces richesses, ces beautés, et les visages avenants de la foule alentour, parvint bientôt dans la lumière et l’aisance de ce songe béni, au bord d’un fleuve que traversait un pont de pierre. Vers ce pont il avança et soudain fit halte, émerveillé, au pied de la première borne. Là était, dans un grand coffre ouvert, un prodigieux trésor de pièces d’or et de pierres précieuses. Il entendit alors une voix qui lui dit :

– Tu es ici dans la grande cité du Caire, en Égypte. Ces biens, ami, te sont promis.

À peine ces paroles allumées dans son esprit, il s’éveilla sous son figuier, à Ispahan. Il pensa aussitôt qu’Allah l’aimait et désirait l’enrichir. « En vérité, se dit-il, ce rêve ne peut être que le fruit de son indulgente bonté. » Il boucla donc son baluchon, cacha la clé de sa masure entre deux pierres du mur et s’en alla sur l’heure en terre d’Égypte, chercher le trésor promis.

Le voyage fut long et périlleux, mais par grâce naturelle le bonhomme avait le pied solide et la santé ferme. Il échappa aux brigands, aux bêtes sauvages, aux pièges de la route. Au bout de trois rudes semaines, il parvint enfin à la grande cité du Caire. Il trouva cette ville exactement comme il l’avait vue dans son rêve : les mêmes ruelles vinrent sous ses pas. Il chemina parmi la même foule nonchalante, le long des mêmes boutiques débordantes de tous les biens du monde. Il se laissa guider par les mêmes minarets, au loin, dans le ciel limpide. Il parvint ainsi au bord du même fleuve que traversait le même pont de pierre. À l’entrée du pont était la même borne. Il courut vers elle, les mains déjà tendues à la fortune, mais presque aussitôt se prit la tête en gémissant. Là n’était qu’un mendiant, qui lui tendit la main en quête d’un croûton de pain. De trésor, pas la moindre trace.

Alors notre coureur de songes, à bout de force et de ressources, désespéra. « À quoi bon vivre désormais, se dit-il. Plus rien de souhaitable ne peut m’advenir en ce monde. » Le visage baigné de larmes, il enjamba le parapet, décidé à se jeter dans le fleuve. Le mendiant le retint par le bout du pied, le ramena sur le pavé du pont, le prit aux épaules et lui dit :

– Pourquoi veux-tu mourir, pauvre fou, par un si beau printemps ?

L’autre en sanglotant lui raconta tout : son rêve, son espoir de trouver un trésor, son long voyage. Alors le mendiant se prit à rire à grands éclats, se frappa le front de la paume, et désignant alentour comme un bouffon faramineux :

– Voilà bien le plus parfait idiot de la terre se dit-il. Quelle folie d’avoir entrepris un voyage aussi dangereux sur la foi d’un rêve ! Je me croyais d’esprit malingre, mais après toi, bonhomme, je me sens sage comme un sain derviche. Moi qui te parle, toutes les nuits, depuis des années, je rêve que je me trouve dans une ville inconnue. Son nom est, je crois, Ispahan. Dans cette ville est une petite maison basse de terre ensoleillée, à la façade pauvrement ornée d’un cadran solaire à demi effacé. Devant cette maison est un champ de cailloux, au bout de ce champ une source et un figuier. Toutes les nuits, dans mon rêve, je creuse un trou profond au pied de ce figuier, et je découvre un coffre empli à ras bord de pièces d’or et de pierres précieuses. Ai-je jamais songé à courir vers ce mirage ?

Non. Je suis, moi, un homme raisonnable. Je suis resté à mendier tranquillement ma pitance sur ce pont fort passant. Songe, mensonge, dit le proverbe. Où Dieu t’as mis tu aurais dû demeurer. Va, médite et sois à l’avenir moins naïf, tu vivras mieux.

Le paysan, à la description faite, reconnut sa maison et son figuier. Le visage tout à coup illuminé, il embrassa le mendiant éberlué par cet accès subit d’enthousiasme et retourna à Ispahan, courant et gambadant comme un homme doué de joie inépuisable. Arrivé chez lui, il ne prit même pas le temps d’ouvrir sa porte. Il empoigna une pioche, creusa un grand trou au pied de son figuier, découvrit au fond de ce trou un immense trésor.

Extrait des Contes des sages soufis de Henri Gougaud, 200 p., Le Seuil, 2004.

Téhéran (+4:30)

Téhéran (+4:30)