Pour bien comprendre les racines du cinéma iranien, on doit peut-être faire un saut dans le passé, au début du XXe siècle, lorsque l’on fit découvrir au souverain qajar Mozaffareddin Shâh, en visite en France, des images cinématographiques. Le cinématographe, inventé en 1892, était le successeur du kinétoscope, qui permettait aux personnes de voir des images lumineuses de qualité sur un écran, contrairement au « trou de serrure » de Thomas Edison. Enchanté par la projection d’images de bateaux traversant la Seine, de scènes de rue et de dromadaires traversant le Sahara, le Shâh ordonna à son photographe personnel, Mirzâ Ebrâhim Khân « Akâsbâshi » (lit. « maître-photographe ») d’acheter tout l’équipement nécessaire pour introduire le cinéma en Iran1. Le premier cinéma fut ouvert en 1904 dans l’arrière-cour d’un magasin d’antiquités et, peu après, des installations similaires se répandirent dans tout Téhéran. Au début, ces salles furent surtout fréquentées par les classes supérieures, jusqu’au moment où le cinéma devint la forme de divertissement la plus populaire, grâce à des prix d’entrée maintenus délibérément bas afin d’attirer des spectateurs de tous les milieux.

L’intérêt du pays pour le cinéma résulta également de l’ouverture des premières écoles de cinéma, dont la plus notable fut le Centre éducationnel pour artistes d’Ovânes Ohâniân en 19302. Ohâniân, un Iranien d’origine arménienne, avait perfectionné ses compétences à l’École d’art cinématographique de Moscou, et était déterminé à établir une industrie cinématographique en Iran. Ohâniân collabora alors avec une poignée de ses diplômés sur son premier long métrage, une comédie, Hâji Âghâ, Aktor-e Sinemâ (« Hâji Âghâ, l’acteur de cinéma », 1933), à la suite du succès commercial obtenu par Âbi o Râbi (« Âbi et Râbi », 1930). Haji Âghâ, qui mettait en scène le réalisateur lui-même et qui était centré sur les tentatives d’un cinéaste de filmer un sujet réticent, alla jusqu’à faire l’éloge des vertus du cinéma. Dans Iran : une révolution cinématographique, un documentaire de 2006 de Nader T. Homayoun, l’historien du film Mohammad Saninejad affirme : « [Hâji Âghâ] discute avec éloquence du cas du cinéma. Il présente cet art comme un outil moderne, progressiste, à l’opposé des pensées et des valeurs traditionalistes. Ohanian ne raconte pas une histoire. Il a eu la bonne idée de montrer aux Iraniens leur monde tel qu’il était, mettant ainsi en place un dialogue entre eux, leurs pensées et le monde extérieur. »

En dépit de son approche novatrice du cinéma, Hâji Âghâ ne généra aucun profit, en partie à cause de revers techniques, mais également en raison de la sortie simultanée du premier film parlant iranien. Abdolhossein Sepantâ, un étudiant en histoire et littérature persanes, avait développé un intérêt pour les arts cinématographiques après avoir voyagé en Inde à la fin des années 1920 pour étudier le zoroastrisme et la culture iranienne ancienne avec des chercheurs parsis. À son retour en Iran, son film Dokhtar-e Lor (« La Fille Lor », 1932), annonça l’avènement du son dans les films iraniens et fut bien accueilli. D’autres cinéastes s’y essayèrent donc également et, en 1936, Sepanta avait fait quatre autres films.

La période qui suivit fut une période d’inactivité relative dans le cinéma iranien, avec la stricte censure gouvernementale, un manque d’intérêt dans le milieu et la préoccupation du pays à propos de la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, l’industrie stagna quelque peu entre la fin des années 30 et 1950. De nombreux professionnels de l’industrie se retrouvèrent à faire de la propagande ou relégués au doublage de films étrangers. Il est également intéressant de noter que les cinéastes iraniens de l’époque étaient obsédés à imiter le cinéma occidental, en ayant peu d’intérêt pour l’établissement d’une identité culturelle propre. Sepanta s’avéra cependant être l’exception à cette règle en introduisant l’art persan, la poésie et la danse dans ses films.

Amour moderne

Reza Shâh Pahlavi, qui arriva au pouvoir en 1925, apporta un désir de modernisation et des valeurs occidentales. Cependant, malgré le développement des chemins de fer, du système éducatif, l’interdiction du tchador et la mise en œuvre d’un code vestimentaire occidentalisé, le Shâh portait peu d’intérêt au cinéma. Ce ne fut que sous le règne de son fils, Mohammad Reza Shâh, que le cinéma s’imposa. Le promoteur de la « révolution blanche » (Enghelâb-e Sepid), visant à mettre fin à la féodalité, promut le cinéma comme une nouvelle étape vers l’occidentalisation, en vue de gagner la faveur des classes inférieures. Cela eut pour conséquence un déferlement, dans les années 50 et 60, de films à moindre coût qui singeait les styles du cinéma indien et américain. Ces films, appartenant à un genre connu sous le nom de « film farsi », mettaient en scène des chansons, de la danse et le style glamour hollywoodien qui cherchait à transmettre un sentiment d’extravagance. Un film de ce genre, Delhoreh (« Anxiété », 1962), attribua au réalisateur iranien arménien Samuel Khachikian le titre de « Hitchcock de l’Iran »3. L’étalement de richesse, de décors décadents et de femmes en robes décolletées était devenu de rigueur, et la modernité occidentalisée continua avec des films comme Ganj-e Ghâroun (« Le Trésor de Korah ») de Siâmak Yâsami en 1965, et Khodâ hâfez Rafigh (« Au revoir, mon ami ») d’Amir Nâderi en 1970, ces deux films ayant énormément emprunté à l’esthétique américaine.

Les années 1970 ont confirmé cette tendance, avec la domination du sexe, des coups de poing et des intrigues superficielles. Divertir les masses pour le profit était devenu le principal objectif, et les femmes furent de plus en plus présentées comme des objets de convoitise et rien de plus. Un film de 1971, Zir-e Poust-e Shab (« Sous la peau de la nuit ») de Fereydoun Goleh, était axé sur le désir d’un distributeur de film de coucher avec une touriste américaine qu’il venait de rencontrer. L’utilisation de l’érotisme dans un contexte de classe ouvrière, ainsi que la maigre présence de la culture iranienne, était typique du cinéma de l’époque.

Entre la fin des années 50 et la fin des années 70, certains cinéastes commencèrent à s’aventurer loin des décors artificiels de films en faveur de la prise de vue à l’extérieur. Dans des films tels que Jonoub-e Shahr (« Le sud de la ville ») de Farrokh Ghaffâri, un réalisme social commença à s’immiscer, avec des réalisateurs qui luttaient pour filmer les zones défavorisées de Téhéran et ses classes inférieures, et ce peut-être pour la première fois dans l’histoire du cinéma iranien. Par crainte qu’il soit utilisé comme propagande par l’Union soviétique en raison de ses représentations d’un Iran pauvre, le film fut interdit par le gouvernement du Shah. Une volonté de dépeindre la réalité continua néanmoins, avec des thèmes similaires explorés dans des films tels que Teherân Pâyetakht-e Irân ast (« Téhéran est la capitale de l’Iran », 1963). Parlant de ce film, le réalisateur Kâmrân Shirdel affirma que le public « a refusé de croire que [ses] images étaient réelles »4. En montrant des sans-abri qui dormaient dans les rues, l’objectif de Shirdel était de révéler la disparité entre la réputée richesse de l’Iran et la réalité des démunis.

Les films commencèrent également à prendre un ton beaucoup plus expérimental, notamment dans des documentaires tels que Khâneh siâh ast (« La maison est noire », 1963) de Forough Farrokhzâd, seul film de la poète avant sa mort dans un accident de voiture quatre ans plus tard, alors qu’elle avait 32 ans. Combinant des images de la léproserie de Behkadeh Râji avec sa propre poésie et des passages du Coran, le film de Farrokhzad est important en ce qu’il a tenté de transformer en une métaphore la condition humaine à travers des représentations de la vie dans la colonie, et qu’il a présenté une vision bien plus introspective sur les conditions sociales en Iran que de nombreux autres films de l’époque.

Comme les goûts du public iranien commençaient à changer, un groupe de cinéastes développa une autre voie cinématographique dénommée aujourd’hui « Nouvelle vague iranienne ». Leurs films avaient tendance à mettre l’accent sur une représentation réaliste des classes inférieures, et ils se rapprochaient souvent des documentaires. Ces cinéastes utilisèrent également des formules figuratives telles que l’allégorie, la poésie et des perspectives narratives d’enfant. Ces films furent des critiques subtiles de la société contemporaine, avec des réalisateurs tels que Hajir Dâryoush, qui mettaient l’accent sur les thèmes de l’aliénation de la jeunesse et de l’occidentalisation des communautés rurales. Un autre facteur contribuant à l’évolution des préférences peut être attribué à la fondation de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes en 1965, qui avait pour but d’entretenir et de promouvoir la littérature et les arts parmi la jeunesse iranienne. Géré par un réalisateur avec de forts idéaux de gauche, l’Institut devint une plaque tournante pour les artistes en herbe qui souhaitaient remettre en question le statu quo. Avec un soutien supplémentaire de l’UNESCO, le centre eut un impact significatif sur l’élévation du niveau du cinéma national, avec des réalisateurs tels que Abbâs Kiârostami, Amir Nâderi, et Ali Akbar Sâdeghi, qui furent parmi ceux qui y perfectionnèrent leur art.

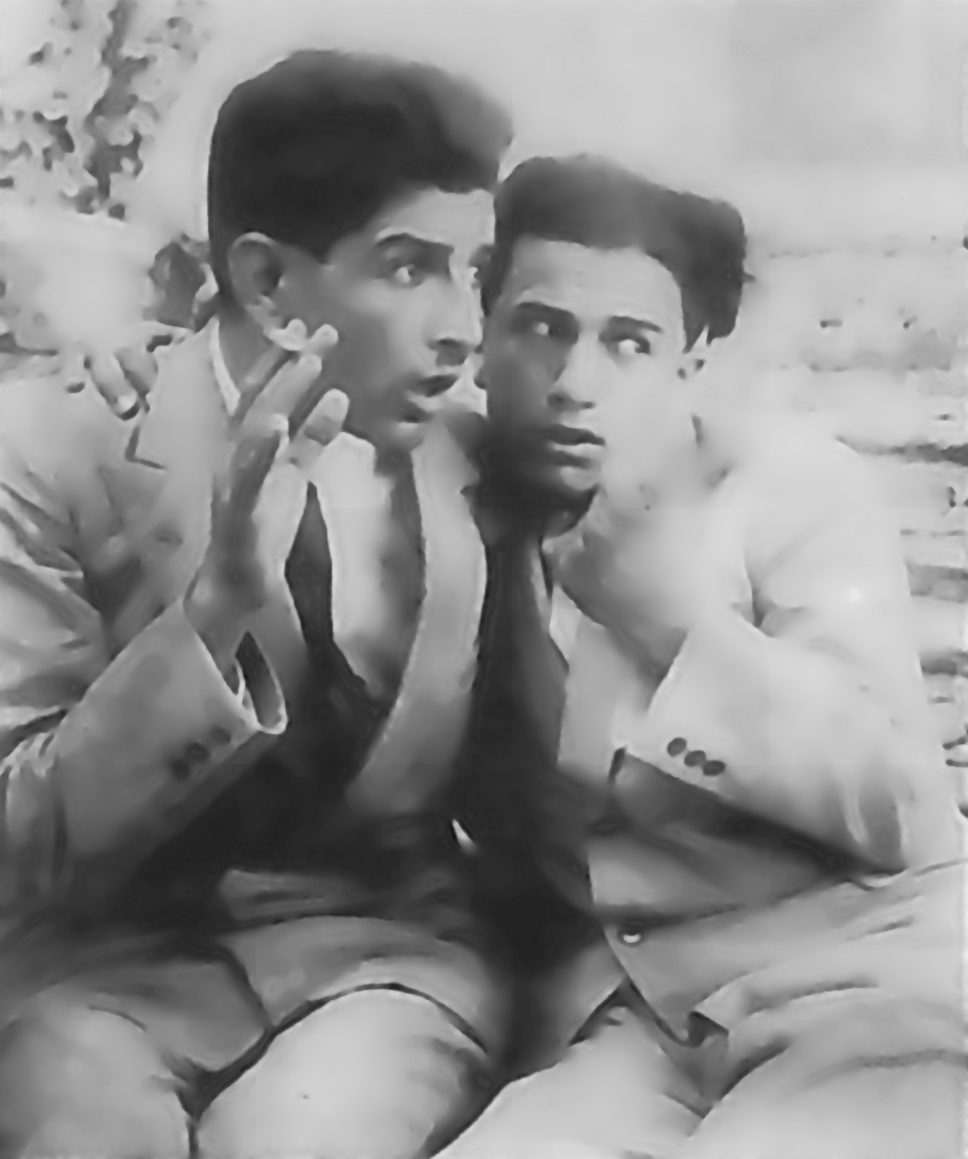

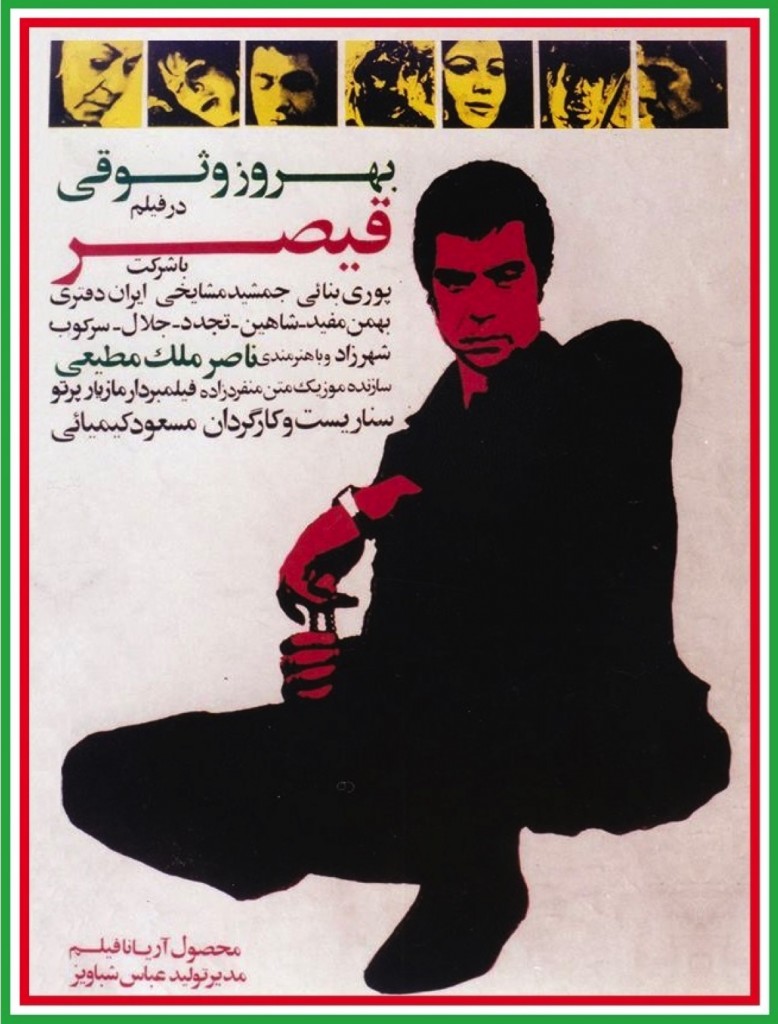

L’Iran eut son premier antihéros en 1969 avec Gheysar (« César ») de Massoud Kimiai, un film qui tournait autour de la quête d’un jeune homme cherchant à se venger du violeur de sa sœur et des assassins de son frère dans le sud de Téhéran, une histoire amère qui remettait en question l’apathie de la société iranienne. Le film a fracassé des records au box-office. Kimiâi, qui avait seulement 24 ans quand il a conçu le film, dit : « Gheysar a établi un point de vue différent. En réalité, c’est ce qui l’a rendu différent du cinéma à l’époque. Ce cinéma ressemblait à un énorme paquebot rempli de danseurs [et] de chanteurs [et] débordant d’optimisme. Gheysar, en revanche, a été imprégné d’amertume. Il présentait la réaction comme un acte tout à fait essentiel, tout en remettant en question l’inertie de la société. Le film parlait aux gens en termes simples, et le public a bien réagi. L’intelligentsia avait saisi sa pertinence. C’est aussi simple que ça ! Que ce soit “Nouvelle vague” ou pas, il marquait certainement le début d’une nouvelle façon de penser. » 5

Changement d’époque

Sur le plan politique, les vents du changement avaient commencé à souffler dès le début des années 70, avec le Shâh qui était de plus en plus considéré comme une marionnette des puissances occidentales6. Cette situation, couplée avec les habitudes dépensières extravagantes de la dynastie Pahlavi dans un contexte de pauvreté à l’échelle nationale et de privations économiques, déboucha sur une série de manifestations et de grèves dans les dernières années de cette décennie. Ces manifestations s’intensifièrent lorsque le religieux révolutionnaire l’ayatollah Rouhollâh Khomeini déclara que la dissidence politique était un aspect essentiel de l’islam chiite. Des traces de la révolution à venir se retrouvaient dans le cinéma de l’époque, notamment dans Kandou (« La Ruche », 1975) de Fereydoun Goleh, qui racontait l’histoire de la réaction violente d’un individu contre la décadence et la pauvreté qui l’entouraient (avec une fois encore en vedette Gheysar, le protagoniste de Behrouz Vossoughi). Des thèmes similaires étaient également présents dans Sâfar-e Sang (« Voyage de la pierre », 1979) de Massoud Kimiâi, qui décrivait des travailleurs luttant contre les pouvoirs en place, avec le Coran comme justification. Dans ce film, la religion était non seulement un choix de vie, mais aussi un outil politique en soi.

En août 1979, le cinéma Rex à Âbâdân, ville située sur le golfe Persique, fut totalement rasé (beaucoup avait cru que cela avait été le fait de militants anti-Shâh) dans ce qui allait plus tard être décrit comme l’attaque terroriste la plus importante de l’histoire avant le 11 septembre 20017. Les cinémas en étaient venus à être vilipendés comme des symboles de la décadence occidentale et, au moment où Khomeiny arriva au pouvoir à la suite de l’exil et de l’abdication du Shâh, des centaines de salles de cinéma avaient été détruites, et la plupart de celles qui furent fermées n’ont jamais rouvert. Les règles qui régissaient le cinéma étaient dans la confusion et l’avenir des sociétés de production remis en question. C’est en regardant par hasard à la télévision Gâv (« La Vache », 1969) de Dâriush Mehrjui, qui mettait l’accent sur la relation entre un villageois en difficulté (Ezzatollâh Entezâmi) et sa vache chérie (et ce qui s’ensuit à la mort de l’animal) que Khomeini modifia sa position sur le cinéma. « Nous ne sommes pas contre le cinéma, dit-il, nous sommes contre ce qui est impie. Gâv est un film instructif. » 8 Le nouveau gouvernement approuva le style simple, réaliste de Mehrjui, et ne trouva aucune critique à la représentation modeste des femmes dans le film — l’une des principales raisons qui faisaient que le cinéma était perçu comme problématique avant 1979.

La nouvelle République islamique se chargea elle-même de la construction d’une industrie cinématographique qui reflétait ses valeurs traditionnelles. Une étape importante fut la création de l’Institut du cinéma iranien pour la jeunesse, un établissement qui permit aux cinéastes de travailler avec une relative autonomie, malgré le contrôle ultime exercé par l’État. L’accent fut mis sur la formation de cinéastes plutôt que sur la création de films, avec comme résultat 5 000 personnes formées chaque année9. Soutenir le mouvement était la clef aux yeux de l’établissement, et nourrir les cinéastes en herbe avec une philosophie commune était la priorité, plutôt que faire des profits. Les représentations du sexe et de la violence gratuite furent éradiquées, et des réalisateurs qualifiés tels que Kiarostami, Mehrjui, Mohsen Makhmâlbâf et Abolfazl Jalili adaptèrent leurs styles pour répondre aux exigences du gouvernement. Malgré les nouveaux défis posés par une autre forme de censure, une nouvelle vie fut insufflée dans l’industrie du film iranien après la révolution.

L’attaque de l’ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979 n’aida pas les relations internationales de l’Iran et contribua à une perception négative de la République islamique. Au moment où les relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran furent rompues, une nouvelle menace apparut avec la guerre lancée par Saddam Hussein, qui dura huit ans. Alors que les cinéastes poursuivaient leurs activités au cours de cette période, des conflits d’idées quant à la façon de dépeindre la guerre Iran-Irak émergèrent. Le conflit fut de plus en plus présenté comme une affaire glorieuse, avec des promesses de shahadat (martyre) offertes à ceux qui y participaient. La mort elle-même était devenue une réussite enviable dans ces films, et même un chemin souhaitable pour atteindre la rédemption dans l’au-delà. À l’inverse, la décision d’Amir Naderi de réaliser le film Jostojou-ye do (« Seconde recherche », 1981) au cœur d’Âbâdân détruite par le conflit a froissé les censeurs en raison de sa représentation diabolique de la manière dont des gens ordinaires avaient été touchés par la tourmente de la guerre ; en conséquence, le film ne fut jamais diffusé. En 1989, Bâshou, Gharibeh-ye Koutchak (« Bâshou, le petit étranger »), le long-métrage de Bahrâm Beyzâi sur un orphelin de guerre, fut accueilli avec des critiques similaires, et vit sa distribution retardée de quatre ans.

Vole comme un aigle

La fin de la guerre Iran-Irak a apporté une renaissance du cinéma iranien. Des films sortirent de plus en plus hors du pays et se retrouvèrent sur la scène internationale. L’intérêt pour le cinéma fut également ravivé par le Festival du film international de Fajr en 1982. Jâdeh hâye sard (« Les routes couvertes de givre », 1985) de Masoud Jafari Jozâni devint l’un des premiers films iraniens à attirer l’attention internationale quand il fut projeté lors du 37e Festival international du film de Berlin, tandis que Khâneh-ye doust kojast ? (« Où est la maison de mon ami ? », 1987) de Kiârostami, avec son histoire légère et des thèmes de bonté, aida à adoucir l’image violente et fondamentaliste de l’Iran produite par l’Occident. Le film suivant de Kiârostami, Ta’m-e guilâs (« Un Goût de cerise ») réussit à apporter au cinéma du pays la reconnaissance internationale quand il reçut la Palme d’Or à Cannes en 1997. À propos de l’état de l’industrie à l’époque, Makhmâlbâf a déclaré :

« Le cinéma était censé promouvoir les autorités, mais il a peu à peu échappé à leur contrôle. Nous sommes alors passés d’un petit poussin hésitant à un grand aigle montant dans le ciel. À un moment donné, ils en ont eu assez de l’aigle, mais il était trop tard. Ce cinéma était devenu célèbre, il avait noué des liens dans le monde entier et gagné des admirateurs partout. »10

Entre-temps, les cinéastes en Iran poursuivirent leur bataille contre les censeurs. Narges (1992), une histoire d’amour de Rakhshân Bani-Etemâd, avec sa description compatissante d’une prostituée vieillissante qui a dû accepter le mariage de son amant avec un autre, fut jugée trop controversée. Jafar Panâhi rencontra des problèmes similaires avec la critique à laquelle il dut faire face pour le traitement des femmes de l’Iran contemporain dans son film Dâyereh (« Le Cercle », 2000). Selon Panâhi, il a été, en 2010, interdit de faire des films pour une période de vingt ans. Il a néanmoins tourné plusieurs films depuis, y compris Taxi Téhéran (2015), qui a reçu l’Ours d’or au 65e Festival international du film de Berlin.

Jodâi-ye nâder az simin (« Une Séparation », 2011) de Asghar Farhâdi est devenu le premier film iranien à remporter un Oscar quand il a été nominé meilleur film en langue étrangère lors de la cérémonie de 2013. Kiârostami, quant à lui, a continué à travailler sur des projets au Japon et en Europe, alors que des acteurs tels que Peymân Moâdi (qui a joué aux côtés de Leilâ Hâtami dans le film de Farhâdi) ont trouvé le succès dans des rôles internationaux. Avec le monde gardant un œil sur cette situation comme jamais auparavant, l’industrie cinématographique iranienne nourrit ses futurs artistes, tout en innovant et en devenant encore plus audacieuse dans les sujets qu’elle aborde.

Les projets ne sont également plus confinés à l’Iran lui-même. À travers le travail de la romancière graphique Marjane Satrapi et du film d’animation franco-iranien Persépolis (2007), le monde a découvert une scène politique de l’Iran en constante évolution, tandis que les cinéphiles ont été gâtés par un hybride western spaghetti/vampire avec A Girl Walks Home Alone at Night (2014) de la réalisatrice irano-américaine Ana Lily Amirpour. Alors que les cinéastes iraniens explorent de nouveaux territoires et cherchent de nouveaux collaborateurs, leur travail continue d’atteindre de nouveaux publics et de rehausser les normes pour le cinéma dans le monde entier. Le cinéma iranien a longtemps agi comme un miroir, reflétant une nation qui a absorbé les influences étrangères, défié les restrictions et exprimé de l’espoir pour son avenir, tout en puisant fièrement dans ses propres idéologies et traditions de la narration profondément enracinées.

Zara Knox

L’article original a été publié le 5 avril 2016 sur Reorient sous le titre Lights, Camera, Revolution. A brief history of Iranian cinema, from Haji Agha to Agha Farhad.

Zara Knox est un écrivain créatif pour IMVBox, la plus grande plate-forme de distribution de films persans en ligne en dehors de l’Iran. E plus des écrits de Zara, des milliers de films iraniens gratuits sont accessibles via IMVBox.com.

Bibliographie

- Cronin, S., Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800. London: Routledge, 2012.

- Lorentz, J.H., The A – Z of Iran. Lanham: Scarecrow Press, 2010.

- Milani, A., Eminent Persians: The Men and Women Who Made Modern Iran, 1941–1979. Syracuse: Syracuse University Press, 2008.

- Iran: A Cinematographic Revolution [film]. Directed by Nader T. Homayoun. USA: Icarus Films, 2006.

- Ibid.

- Ezrow, N.M., & Frantz, E., Dictators and Dictatorships: Understanding Authoritarian Regimes and Their Leaders. New York City: Continuum, 2011.

- Byman, D.L., The Rise of Low-Tech Terrorism. The Washington Post [online], 6 May 2007. [consultée le 20 février 2016]. http://www.washingtonpost.com.

- Iran: A Cinematographic Revolution [film]. Directed by Nader T. Homayoun. USA: Icarus Films, 2006.

- Kalami, P., Occidental Interest, Oriental Silence – Iranian Cinema and/in the Global Context. Weber State University Journal [online], 2009, 25 (2). [consultée le 20 février 2016]. http://www.weber.edu/weberjournal.

- Iran: A Cinematographic Revolution [film]. Directed by Nader T. Homayoun. USA: Icarus Films, 2006.

Téhéran (+4:30)

Téhéran (+4:30)